第二章 評価対象時期におけるボリビアの動向

2.1 評価対象期間のボリビアの経済状況

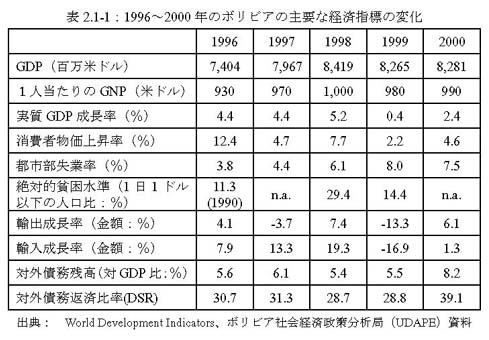

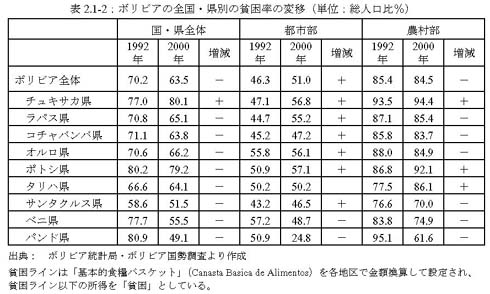

ボリビアは、ボリビア革命(1952年)以後の国家主導の経済開発が破綻し、80年代前半に高率のインフレーションを経験した。その反省から、1985年に構造改革と国内経済の安定化を重視した新経済政策を制定し、世界銀行と国際通貨基金(IMF)主導の構造調整を行いながら、政党間の連携に基づく民主体制の下で長期的に新経済政策を継続し、経済成長の確保に尽力した。90年代にはようやく安定した経済成長に示すまでに国内経済は回復し、1990年から1998年まで経済成長率は4~5%台の水準を維持した。しかし、経済自由化の促進による国営企業の民営化過程での人員整理などが影響し、都市部失業率は上昇した。また、新経済政策は先住民や貧困層の能力強化や貧困構造の大きな改善にはつながらず、農村部の平均所得は依然低水準だった。

このように雇用創出や貧困解消に顕著な改善は見られぬまま、1999年に経済成長率が急落し、現在に至るまで回復していない。この経済成長の落ち込みは、輸出品の多角化が十分に進まなかったため、国際市場の影響を強く受ける金属やエネルギー資源が輸出の大きな割合を占める状況が変わらず、これらの輸出価格の低迷が経済成長に大きくブレーキを掛けたことに起因している。

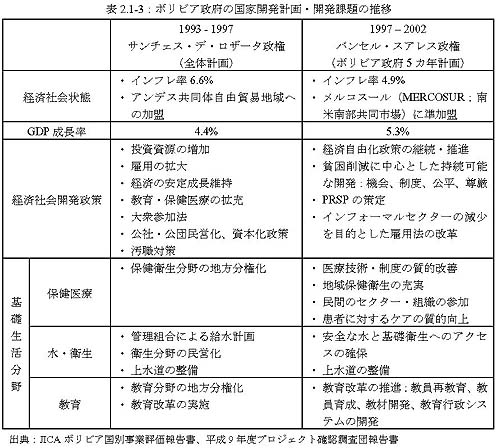

1993年に誕生したサンチェス・デ・ロサーダ政権は、それまでの自由化主義経済政策により生じた貧富の格差を解消するために社会政策への配慮に重点を置くこととし、1994年に「大衆参加法」を施行、大衆参加イニシアティブと地方分権に着手した。県・郡・市などの地方自治体には人口比に応じて税収の2割が自動的に交付されるようになり、この税収の大部分は、学校、医療サービス、道路など社会インフラストラクチャーの整備に充てられた。大衆参加法の最も大きな成果は、地方の人々が開発課題を自ら決定し、計画を立案し、予算を管理できる権限を持ったことである。社会的側面から見て、この法律は1953 年の土地改革以来、最も大きな影響を国家に与えたと言われている。 1997 年の選挙で、新経済政策導入の牽引役であったバンセル・スアレスが大統領に選ばれ、新政権は「国家の近代化」を掲げた。同政権の具体的な経済社会開発政策は、下記のような戦略的な4つの柱を設けて、開発の活動をそれらに集中させようとするものだった。

- 機会: 経済開発の助成、所得分配の改善

- 制度: 政府と市民社会の透明性ある関係、政府の近代化と汚職撲滅

- 平等: 社会サービスに関連する貧困削減、地域開発v

- 尊厳: 麻薬撲滅

このような深刻な社会背景もあり、バンセル政権はCDF(Comprehensive Development Framework)を基礎として、債務削減に向けての条件整備と貧困削減を目的としたPRSP(Poverty Reduction Strategy Paper, 貧困削減戦略書)の作成を世界に先駆けて進めた。ボリビア版PRSP は2002年6月に国際通貨基金(IMF)と世界銀行の理事会で承認され、現在まで国家開発計画として位置づけられている。

|

囲み 2-1: 大衆参加法と地方分権化

「大衆参加法」は、国家の法的、政治的、経済的な行政プロセスへ大衆を参加させることにより、公共資源の公平な分配とよりよい管理が行われ、ボリビア国民の生活の質が改善されることを目的として、1994年に施行された。先住民の地域共同体や農民組織に法人格を与え、公共事業の実施に関して、提案、要求、管理、参加する権利を国民に持たせること、さらに、市町村の行政担当範囲を拡大し、公共事業の実施や運営管理を地方に責任を持たせることなどが実施された。 このように、大衆参加法は多様な社会の構成員が行政のプロセスに参加することを促進し、1995年に施行された「地方分権化法」とセットで、国から市町村への地方分権化を法的に支援した。しかし、多くの市町村では財源が乏しいために、十分に地方行政が機能しておらず、また、都市部の市町村は農村部よりも歳入が得やすいために財源の地域間格差も引き起こしている。 |

|

囲み 2-2: ボリビア版CDFとPRSP

ボリビアにおけるCDFとは、政府刊行物「ボリビア政府と国際協力の新しい枠組み」(Nuevo Marco de Relacionamiento Gobierno-Cooperation Internacional)に集約された基本理念を言う。この基本理念は以下の8つの原則と10の行動指針で表現される。政府の開発政策、国際援助、民間、NGO、全ての投入について包括的協調を図ろうとしたもの。行動指針の中に、コモン・バスケット奨励、予算の多年度制、調達・契約の統一、現地事務所への予算権限委譲などが記されている。 ボリビア版PRSPは、国家開発計画の政策4本柱である、機会、平等、制度、尊厳に基づき、国民対話からの要望を反映して策定された。ボリビア版PRSPに定められている主要目標は次の4つである。 1)貧困層の雇用と収入の機会の拡大 2)貧困層の能力向上 3)貧困層の安全と保護の拡大 4)貧困層の社会参加促進 これらの効率的な実施を支える「制度機構改革と汚職撲滅」、さらに、横断的に上述の目標を支えるテーマ(ジェンダー、環境保全)が挙げられている。ボリビアではPRSPは国家開発計画に取って替わるものと位置づけられており、全ての対ボリビア経済協力は、PRSPとの整合性を十分に視野に入れ、案件の発掘と採択を行う必要がある。加えて、全てのドナーは支援グループ(CG)に積極的に参加し、PRSPの実施をバックアップすることが求められている。 |

2.3 評価対象期間の他ドナーの支援

1988年に国際通貨基金(IMF)による構造調整融資が開始され、それ以降、ボリビア政府の経済政策を促進するための構造改革が積極的に実施された。各ドナーもこれに沿う形で協力を始め、1997年から援助協調の姿勢を強め、1998年から支援グループ(CG)体制を組み、ドナー間の援助調整とボリビア政府の方針との整合性を図っている。

2.3.1 国際機関

世界銀行

基礎生活分野では、「教育改革」、「保健改革」に重点を置き、資金的と技術的支援を行った。1998年には、ボリビア政府の貧困削減努力を支援することを目的に、国家援助戦略(CAS)を策定し、教育改革と保健改革の方向性を明確に打ち出している。社会投資基金(FIS)にも資金を拠出し、FIS主導の基礎生活分野の協力事業を支援した。

欧州委員会(EC)

ボリビア政府が実施した教育改革事業の一部をラパス県エルアルト市で実施した。基礎生活分野では、この他にベニ県、サンタクルス県、パンド県で飲料水確保の支援プロジェクトを実施した。

米州開発銀行(IDB)

ボリビアが推進する「保健改革」と「教育改革」のプログラムに資金援助を行った。世界銀行と同様に、社会投資資金(FIS)が実施する保健プログラムや衛生プログラムにも資金援助を行った。

2.3.2 二国間援助機関

アメリカ(USAID)

USAIDは1998~2002年の対ボリビア援助の5カ年計画を策定し、その協力の重点分野の一つに「保健」を取り上げ、リプロダクティブ・ヘルス、地域保健・子供の健康、第一次医療、エイズ対策への協力に積極的に取り組んだ。

ドイツ(GTZ、KFW)

対ボリビア協力では「社会インフラ整備」を重点課題の一つとし、教育改革と基礎衛生・保健のプロジェクトを実施した。主に資金援助と技術協力だが、民間企業やNGO等を通じた協力も実施した。

オランダ

参加型開発を重視した協力プログラムを実施し、特に地方分権化により成立した市町村組織の強化に力点を置いた活動を行った。1998年からは貧困撲滅対策に重点を置き、特に教育分野協力に力を注いだ。

表2.3:1996~2000年における各ドナーの対ボリビア基礎生活分野協力の実績(PDF)

|

囲み 2-3:ボリビアの社会投資基金

1990年代に貧困問題が世界の開発課題の大きなテーマとしてクローズアップされ、その課題を克服するため住民参加を重視する新たな開発戦略が形成されてきた。この開発戦略を実現する援助スキームの一つに社会投資基金がある。社会投資基金とは、既存の行政組織から離れて組織を設立し、貧困地域の住民からの直接の要請に基づき、貧困対策として主に道路などの小規模経済インフラや、教育施設などの小規模社会インフラを整備する援助スキームで、社会投資資金はこれらのプロジェクトに資金を提供する。 ボリビアの社会投資基金の前身として、1986年に緊急社会基金(FSE: Fondo Social de Emergencia)が中央政府の一機関として設立され、コミュニティーや市町村が提案する社会インフラ、経済インフラ、社会支援の3分野の小規模プロジェクトに無償ベースで資金支援していた。1990年には、FSEの後継として、大統領の直属の独立組織、「社会投資基金(FIS: Fondo de Inversion Social)」が設立された。 ボリビアのFISは教育・保健分野に特化した中期的な制度強化を目指し、学校や上下水道などの社会インフラ整備を中心に投資してきた。1996年でのボリビア政府の社会支出に占めるFISの割合は25%で、ボリビアの社会インフラ整備に対するFISの貢献度は高かった。FISの予算の約9割は、世界銀行や米州開発銀行の借款などの海外からの資金援助で占められていた。 2000年の貧困削減戦略書(PRSP)の策定に伴い、PRSPの方針を強化するためにボリビア政府は国家保障政策を制定し、その中で新しい社会投資基金の機能と役割が規定された。FISは農民開発基金(FDC: Fonde de Desarrollo Campesino)と統合して、「生産・社会投資国家基金(FPS: Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social)」と名称を改め、社会投資基金の無償資金を取り扱うことになった。社会投資基金の有償資金は「国家地方開発基金(FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Rural)」が取り扱うこととされた。 |